第4回 明治時代創業の小さな乳業会社“柳川牛乳”の物語 ~藤島豊太郎一代記~ その4

福岡県南の水郷のまち、柳川市にある株式会社柳川牛乳(以下、柳川牛乳)。明治時代中頃、牛をつれて佐賀・小城からやってきた藤島豊太郎が創業した歴史ある乳業会社です。柳川で牛乳の製造販売を行い、柳川の発展にも尽くした藤島豊太郎の半生を、当時の世相とともにご紹介します。

-

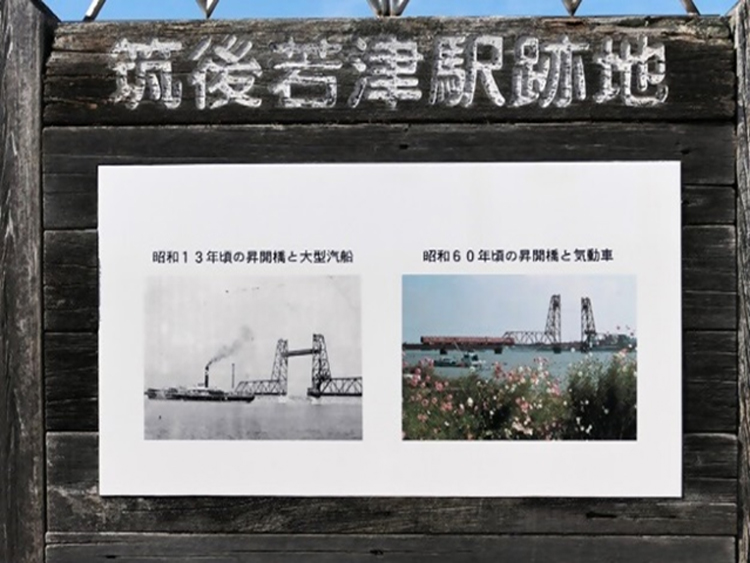

柳川牛乳と旧国鉄佐賀線の筑後川昇開橋(大川市)。

筑後川昇開橋は全長507メートル、世界有数の昇開式可動橋です。(株)柳川牛乳創業者の藤島豊太郎は、佐賀県佐賀市と福岡県瀬高町(現:みやま市)を結ぶ路線、佐賀線の実現に尽力しました。

豊太郎、柳河の名士となる

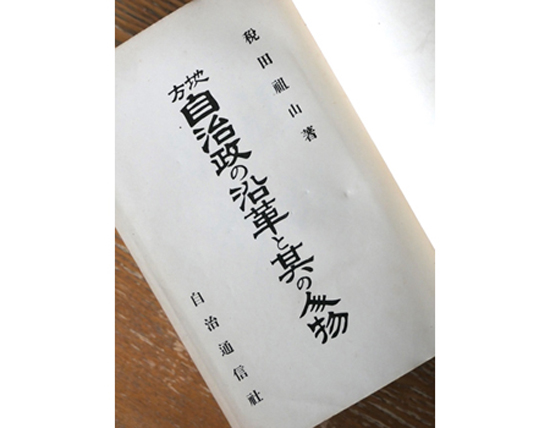

株式会社柳川牛乳の創業者、藤島豊太郎は、「筑後産業界の大立物」と評されるほど、柳河だけでなく、筑後一円で活躍していたようです。『地方自治政の沿革と其の人物 [福岡県] 』(自治通信社 昭和6年8月発行)によると、「畜産業の将来を観破して二十八才の交、当地に移りて畜産業を経営したが恰も良し」「日露戦争の頃の馬匹需要等激増に際会して多大の繁栄」「米穀商を経営、之が又見事的中」して礎を築き、筑州畜産株式会社だけでなく、市三郡畜産組合長、柳河町議会議員、消防組長などの町の発展に資する役職、さらに、柳河軌道株式会社社長、山門郡青物市場長、株式会社柳川劇場社長も務めています。

ここでは、柳川古文書館が所蔵している柳河新報に掲載された豊太郎関連の記事や広告などをご紹介します。

ここでは、柳川古文書館が所蔵している柳河新報に掲載された豊太郎関連の記事や広告などをご紹介します。

-

「地方自治政の沿革と其の人物[福岡県]」(自治通信社)

-

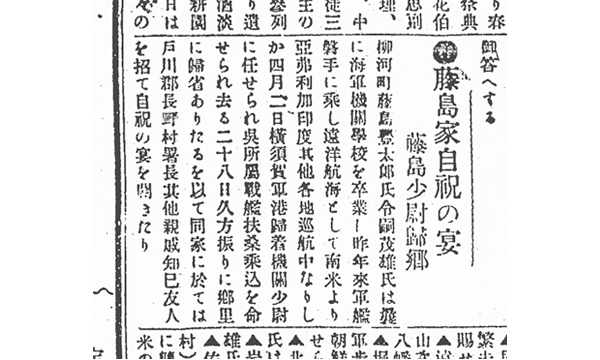

藤島家自祝の宴 藤島少尉帰郷(柳河新報 大正10年5月3日 2面)

海軍の少尉となった豊太郎の息子、茂雄が久しぶりに帰省した際に、地域の郡長や署長、親せき友人などを招いて祝宴を開催したという、1921(大正10)年5月3日の柳河新報2面に掲載された記事があります。

茂雄は豊太郎の姉クマの次男で海軍機関学校卒。子どもがいなかった豊太郎の養子となりました。個人的な祝宴が新聞記事になるところに、豊太郎氏の地元名士ぶりが伺えます。なお、クマの長男、江村清五郎は八幡製鉄所に入社し、後に筑州畜産株式会社の2代目社長となりました。

茂雄は豊太郎の姉クマの次男で海軍機関学校卒。子どもがいなかった豊太郎の養子となりました。個人的な祝宴が新聞記事になるところに、豊太郎氏の地元名士ぶりが伺えます。なお、クマの長男、江村清五郎は八幡製鉄所に入社し、後に筑州畜産株式会社の2代目社長となりました。

-

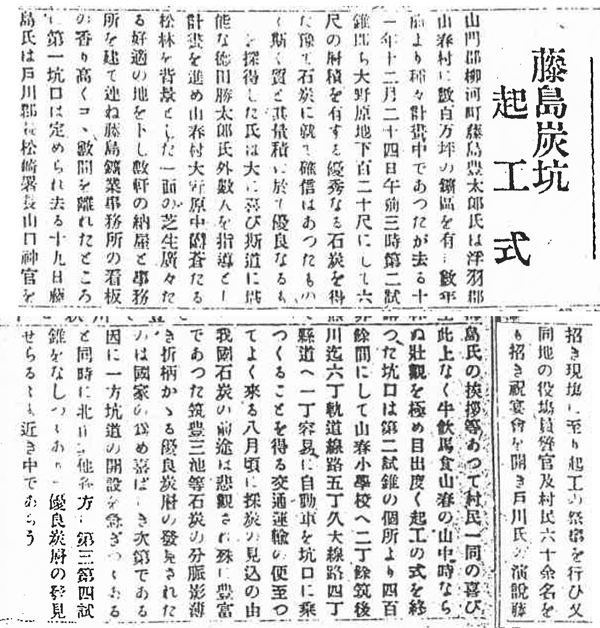

藤島炭鉱起工式(柳河新報 大正12年1月27日 2面)

豊太郎が福岡県浮羽郡山春村(現・うきは市浮羽町山北)で、郡長、署長、神官、役場職員、警察官、村民を招いて炭鉱の起工式と祝宴を開催したという1923(大正12)年1月27日 の柳河新報2面に掲載された記事には、「筑後川まで六丁(約650メートル)」「軌道線路五丁」「久大線路四丁」「県道へ一丁」とあり、採掘した石炭を筑後川の船便、筑後軌道や久大線の鉄道で運搬することを想定していたことがわかります。

ただ、良質の石炭が出なかったのか炭鉱の開発はうまくいかず、後年、筑州畜産株式会社の経営に大きな影響を与えました。

※ 筑後川 :熊本・大分・福岡・佐賀の4県を流れる九州最大の河川。

古くから舟運で盛んに利用されていました。

軌道線路:福岡県久留米市と大分県日田市を結ぶ筑後軌道のこと。

久大本線開通の補償を受ける形で1929(昭和4)年に廃線となりました。

久大線路:福岡県久留米市と大分県大分市を結ぶ鉄道省の路線のこと。現在のJR九州の久大本線です。

1923(大正12)年の時点では開通しておらず、藤島炭鉱の近くまで線路が通ったのは1932

(昭和7)年でした。

ただ、良質の石炭が出なかったのか炭鉱の開発はうまくいかず、後年、筑州畜産株式会社の経営に大きな影響を与えました。

※ 筑後川 :熊本・大分・福岡・佐賀の4県を流れる九州最大の河川。

古くから舟運で盛んに利用されていました。

軌道線路:福岡県久留米市と大分県日田市を結ぶ筑後軌道のこと。

久大本線開通の補償を受ける形で1929(昭和4)年に廃線となりました。

久大線路:福岡県久留米市と大分県大分市を結ぶ鉄道省の路線のこと。現在のJR九州の久大本線です。

1923(大正12)年の時点では開通しておらず、藤島炭鉱の近くまで線路が通ったのは1932

(昭和7)年でした。

-

藤島炭鉱跡地にあるうきは市立山春小学校

-

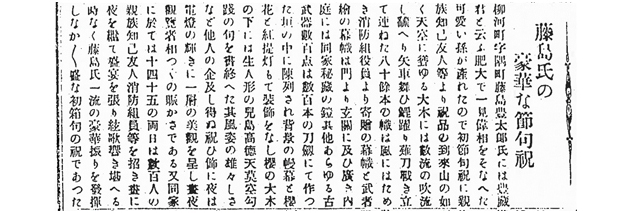

藤島氏の豪華な節句祝(柳河新報 大正12年6月16日 3面)

1923(大正12)年6月16日の柳河新報3面に掲載された記事には、豊太郎の孫である豊蔵の初節句に、2日間をかけて祝宴が行われたという事が紹介されています。親族や友人からお祝いが「山の如く」届き、たくさんのこいのぼりや幟旗が風にはためき、祝宴には数百人が招かれるなど、盛大なお祝いが行われたようです。

孫の名前「豊蔵」は、祖父の豊太郎と、曾祖父の行蔵から一文字ずついただいたもの。期待の大きさが伺えますね。

孫の名前「豊蔵」は、祖父の豊太郎と、曾祖父の行蔵から一文字ずついただいたもの。期待の大きさが伺えますね。

-

藤島家の皆さん(撮影時期不詳)

写真館で撮影した藤島家の写真です。手前左から記事にある豊太郎の孫豊蔵、豊太郎の妻チス、同じく孫のキクヨとチエ子、奥左から藤島茂雄、豊太郎。豊蔵の節句祝の記事が1923(大正12)年で、豊蔵の成長ぶりから、昭和初期に撮影されたものと思われます。

-

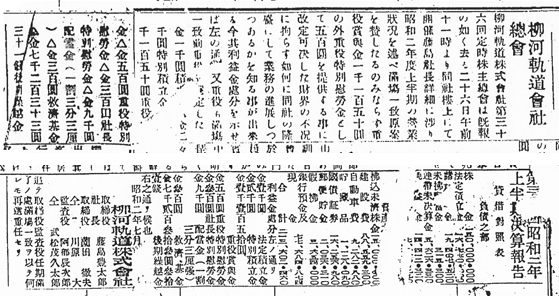

柳河軌道会社総会(柳河新報 昭和2年7月30日 3面)

1927 (昭和2) 年7月26日の午前11時から柳河軌道株式会社で開催された第36回定期株主総会について書かれた柳河新報の記事があります。

柳河軌道は、柳河町(現・福岡県柳川市)と、瀬高町(現・福岡県みやま市瀬高町)にある矢部川駅(現・JR九州鹿児島本線瀬高駅)を結ぶ軽便鉄道。記事によると、藤島社長が1927(昭和2)年度上半期の営業状況を説明、満場一致で原案を承認するとともに、重役賞与金、重役特別慰労金を増やして改定可決したとのこと。さらに記事は「財界の不況に拘らず如何に同社の隆盛にして業務の進展しつつあるかを知ることが出来る」と述べています。この時代の日本は、第1次世界大戦後の不況で経済的に苦しい状況でしたが、それでも1割3分3厘の配当金を出す経営手腕が評価されたのでしょう。

なお、その経営手腕が評価された社長の藤島は、同頁に掲載された決算報告書にあるとおり、藤島豊太郎です。

柳河軌道は、柳河町(現・福岡県柳川市)と、瀬高町(現・福岡県みやま市瀬高町)にある矢部川駅(現・JR九州鹿児島本線瀬高駅)を結ぶ軽便鉄道。記事によると、藤島社長が1927(昭和2)年度上半期の営業状況を説明、満場一致で原案を承認するとともに、重役賞与金、重役特別慰労金を増やして改定可決したとのこと。さらに記事は「財界の不況に拘らず如何に同社の隆盛にして業務の進展しつつあるかを知ることが出来る」と述べています。この時代の日本は、第1次世界大戦後の不況で経済的に苦しい状況でしたが、それでも1割3分3厘の配当金を出す経営手腕が評価されたのでしょう。

なお、その経営手腕が評価された社長の藤島は、同頁に掲載された決算報告書にあるとおり、藤島豊太郎です。

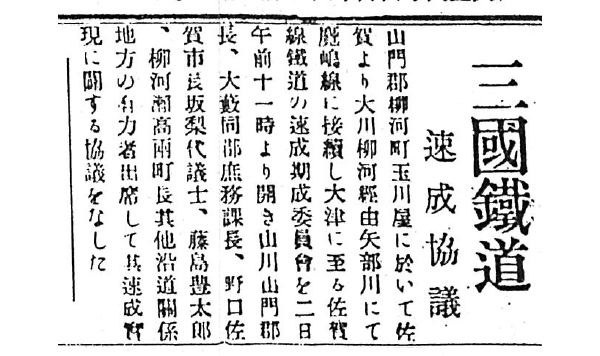

佐賀市と瀬高町を結ぶ国鉄佐賀線の実現に尽力

豊太郎は柳河軌道株式会社の社長を務める一方で、佐賀県佐賀市と福岡県山門郡瀬高町(現・福岡県みやま市瀬高町)を結ぶ鉄道省の路線、佐賀線の実現にも尽力しました。

1917(大正6)年6月2日には山門郡役場、関係市町長、代議士等とともに、佐賀線の早期実現について協議しています。

1917(大正6)年6月2日には山門郡役場、関係市町長、代議士等とともに、佐賀線の早期実現について協議しています。

-

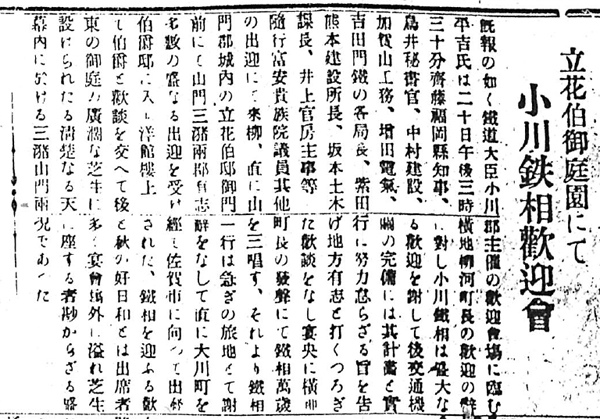

柳河新報(大正14年6月6日 2面)

また、1927(昭和2)年10月20日、肥薩線(現・JR鹿児島本線)開通式参列のため九州入りしていた小川鉄道大臣が柳河を訪ね、福岡県知事などによる歓迎を受けたあと、佐賀線のルートとなる福岡県大川町(現・大川市)、佐賀市を視察しています。

-

柳河新報(昭和2年10月21日 1面)

佐賀線のルート上には九州一の筑後川があり、どうしても橋を架けなければなりません。しかも、その頃の筑後川は船運での利用が盛んで、大型船への配慮が必要でした。株式会社柳川牛乳の社長によると、豊太郎は現状を説明するため、ときの大臣を筑後川の渡し船にのせて案内したことがあるとのこと。大臣を案内したのは、きっとこのときのことでしょう。

その後、佐賀線は1931(昭和6)年に、まず矢部川駅(現・瀬高駅)と柳川駅の間で開業し、1935(昭和10)年、筑後川を渡る昇開橋の竣工により全線開通しました。豊太郎の尽力が実った形です。

その後、佐賀線は1931(昭和6)年に、まず矢部川駅(現・瀬高駅)と柳川駅の間で開業し、1935(昭和10)年、筑後川を渡る昇開橋の竣工により全線開通しました。豊太郎の尽力が実った形です。

-

佐賀県と福岡県の県境を流れる筑後川に佐賀線を通すために1935(昭和10)年に竣工した昇開橋。当時は筑後川を利用する船運が盛んだったため、大型船でも通ることが出来るよう、橋の中央部が上下する構造になっています。 -

佐賀線は1987(昭和62)年に廃止されましたが、地元の要望で橋は残され、遊歩道として整備されました。福岡県側、佐賀線筑後若津駅跡地の看板には、鉄道橋として利用されていたころの様子が紹介されています。

-

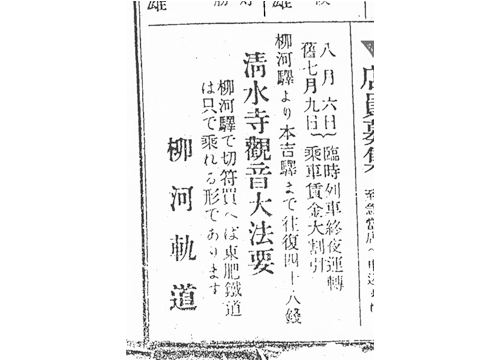

清水寺観音大法要 柳河軌道

(柳河新報 昭和2年7月30日 3面)

瀬高町にある清水寺で観音大法要が行われるにあたり、柳河軌道が臨時列車を走らせるとともに、運賃も柳河•本吉間を「往復48銭に大割引する」という柳河新報に掲載された広告があります。

広告にある「本吉駅」は、柳河軌道終点の矢部川駅で接続している東肥鉄道の駅。豊太郎が東肥鉄道の社長も務めていたからこそ可能となった連携だと思われます。「柳河驛で切符買へば東肥鐵道は只で乗れる形であります」といううたい文句がいいですね。なお、1931(昭和6)年に鉄道省が柳河駅と矢部川駅を結ぶ佐賀線(国鉄佐賀線 昭和62年廃止)を開通した補償を受ける形で、ルートが重複する柳河軌道は1932(昭和7)年に廃止され、運営していた柳河軌道株式会社も解散しました。

ちなみに、現在は同じルートを堀川バス株式会社の路線バスが走っています。

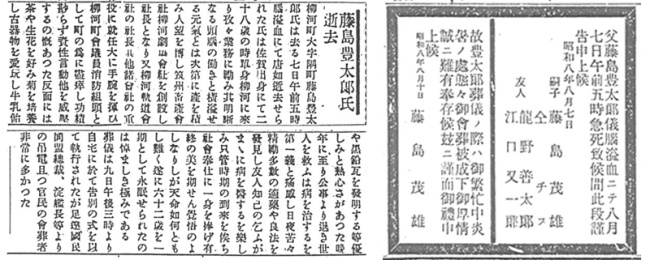

豊太郎、62歳で逝去

-

藤島豊太郎氏逝去(柳河新報 昭和8年8月12日 3面)

1933 (昭和8)年8月12日の柳河新報には、豊太郎の功績をたたえる記事が掲載され、同面の広告には、息子の茂雄、豊太郎の妻のチスとともに、友人の龍野善太郎、江口又一郎の名前が並んでいます。龍野、江口は筑州畜産株式会社を豊太郎と一緒に設立した方々。ずっと親しい付き合いをしていたことがわかります。

亡くなった2日後、8月9日午後3時から自宅で開催された告別式には、たくさんの会葬者が来た旨を、記事は伝えています。

亡くなった2日後、8月9日午後3時から自宅で開催された告別式には、たくさんの会葬者が来た旨を、記事は伝えています。

「福岡縣の畜産」における筑州畜産株式会社の記録

現在、スーパーなどで売られている牛乳のほとんどは、酪農家が搾った生乳をタンクローリーで運び、牛乳工場で加熱殺菌、パック詰めしたもので、原料の生産者と加工者が別、分業体制となっています。ただ、当時の日本では分業体制となっておらず、「牛を飼う」「乳を搾る」「容器に詰める」「販売する」という、生産、加工、販売のすべてを自らやらなければなりません。いまで言う「六次産業化」です。また、輸入飼料もなく、搾乳するためのミルカーもなく、搾った生乳を冷やす冷蔵庫もないという状況ですので、いまの酪農乳業と比較すると規模は小さなものでした。

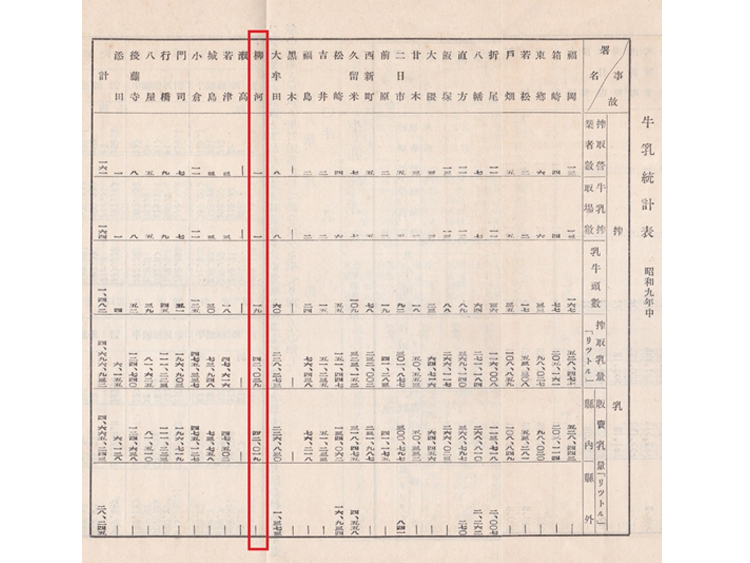

株式会社柳川牛乳にはそのころの記録が残っていないのですが、福岡縣經濟部(現・福岡県庁)が1935(昭和10)年10月に発行した『福岡縣の畜産』の牛乳統計表に、豊太郎が亡くなった翌年、昭和9年の筑州畜産株式会社の記録が残されています。

株式会社柳川牛乳にはそのころの記録が残っていないのですが、福岡縣經濟部(現・福岡県庁)が1935(昭和10)年10月に発行した『福岡縣の畜産』の牛乳統計表に、豊太郎が亡くなった翌年、昭和9年の筑州畜産株式会社の記録が残されています。

-

福岡縣の畜産 牛乳統計表(赤枠:筆者)

『福岡縣の畜産』の牛乳統計表によると、柳河町の搾取営業者数と牛乳搾取場数はともに「1」ですので、この「1」は筑州畜産株式会社に間違いありません。飼っている乳牛は19頭で年間の搾取乳量は42,029リットルなので、1頭当たり2,200リットル。19頭のなかには乳を出さない子牛や、種付けするための雄牛もいたでしょうから単純比較はできませんが、その90年後、2023(令和5)年の1戸当たりの飼養頭数が全国平均で100頭以上、経産牛1頭当たりの年間乳量が8,809kgであることを考えると、乳牛の品種改良と酪農技術の発展、さらに飼養規模の拡大は著しいものがあります。また、県内合計の牛乳搾取場数が164箇所、乳牛頭数が1,482頭ですので、1箇所当たり9頭となります。柳河町の牛乳搾取場数が「1」で、乳牛頭数が県内平均の倍、19頭であることを併せ考えると、豊太郎が移転したころ周囲にあった牧場を吸収合併しながら、積極的に規模を拡大していったのでしょう。

筑州畜産から江村商店を経て柳川牛乳へ

豊太郎が亡くなった後、しばらく社長不在でしたが、翌年の5月、豊太郎の甥で茂雄の兄である江村清五郎が社長に就任します。終戦後、食糧不足の際は、家族にも牛乳を飲ませず、乳が出ない母親や病人を優先するなど、ここでも地域に貢献する姿勢を貫きました。その後、1950(昭和25)年に株式会社江村商店に商号を変更し、さらに1970(昭和45)年に株式会社柳川牛乳に商号を変更。平成の初めごろに乳牛の飼育をやめて牛乳製造販売専業となり、現在に至っています。

昭和 9年 5月21日 江村清五郎が代表取締役社長に就任(2代目)

25年 8月 5日 商号変更 株式会社江村商店

45年 7月10日 商号変更 株式会社柳川牛乳

同日 江村勝四郎が代表取締役社長に就任(3代目)

平成28年 2月25日 江村せい子さんが代表取締役社長に就任(4代目)

昭和 9年 5月21日 江村清五郎が代表取締役社長に就任(2代目)

25年 8月 5日 商号変更 株式会社江村商店

45年 7月10日 商号変更 株式会社柳川牛乳

同日 江村勝四郎が代表取締役社長に就任(3代目)

平成28年 2月25日 江村せい子さんが代表取締役社長に就任(4代目)

-

軽量化とデザイン変更のため平成20年ごろに入れ替わった柳川牛乳の旧ビンと新ビン。左の写真は旧ビン(200ml)。右の写真は、コーヒーが旧ビン(180ml)で、青ラベルの牛乳が200ml、黒ラベルの牛乳が180mlの新ビンです。なお、株式会社江村商店時代のビンは、「柳川牛乳」と黒で縦書きされていたとのこと。

地域資源として親しまれる柳川牛乳

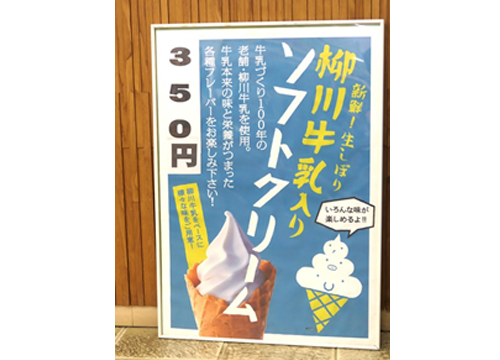

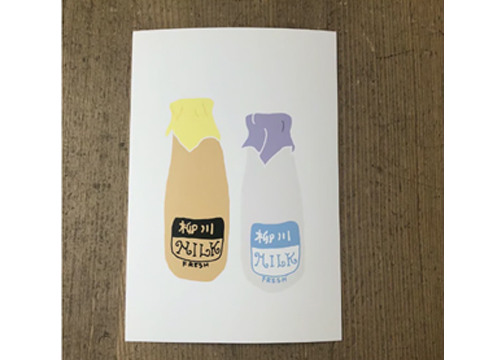

知る人ぞ知るレア牛乳「柳川牛乳」は、そのおいしさ、100年以上の歴史、レトロな姿から、柳川市の地域資源として注目を集めています。昔は柳河軌道で結ばれていたみやま市瀬高町にある道の駅みやまでは、フードコートで柳川牛乳や、柳川牛乳でつくったソフトクリームが販売されています。柳川の魅力を発信する雑貨屋さん、ムトー商店では柳川コーヒーと柳川牛乳をデザインして描いたポストカードを販売して人気があります。店内ではパンやお菓子とともに、柳川牛乳も提供しています。

-

道の駅では柳川牛乳入りソフトクリームを販売 -

柳川コーヒーと柳川牛乳のポストカード

福岡県南部の水郷のまち、柳川市で100年以上にわたり、おいしいビン牛乳を市民に届けている(株)柳川牛乳。これからも、柳川の皆さんに親しまれる牛乳を作り続けてほしい、そう願ってやみません。

【協 力】

株式会社柳川牛乳(福岡県柳川市隅町47)

藤島家及び江村家の子孫の皆さま

柳川古文書館(福岡県柳川市隅町71-2)

https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/rekishibunka/shisetsu/komonjyo/

日本経済大学経済学部経済学科 竹川克幸教授

https://www.jue.ac.jp/professor_fukuoka/katsuyuki_takegawa/

柳川と珈琲とおやつが好きな店ムトー商店(福岡県柳川市新町37)

https://ameblo.jp/mutou-shouten/

株式会社柳川牛乳(福岡県柳川市隅町47)

藤島家及び江村家の子孫の皆さま

柳川古文書館(福岡県柳川市隅町71-2)

https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/rekishibunka/shisetsu/komonjyo/

日本経済大学経済学部経済学科 竹川克幸教授

https://www.jue.ac.jp/professor_fukuoka/katsuyuki_takegawa/

柳川と珈琲とおやつが好きな店ムトー商店(福岡県柳川市新町37)

https://ameblo.jp/mutou-shouten/

| 【参考文献】 柳河新報(柳川古文書館所蔵) 明治44年 5月25日 3面 大正 8年 7月26日 1面 10年 5月 3日 2面 12年 1月27日 2面 6月16日 3面 14年 6月 6日 2面 15年12月11日 3面 昭和 2年 7月30日 3面 10月21日 1面 7年 2月13日 1面 8年 8月12日 3面 自治通信社「地方自治政の沿革と其の人物 [福岡県]」昭和6年発行 公益財団法人筑後川昇開橋観光財団 https://www.shoukaikyou.com/ 佐賀市役所 市報さが 平成23年1月1日号 6~7頁 特集筑後川昇開橋 https://www.city.saga.lg.jp/main/21632.html 庄福BICサイト「九州鉄道・柳川軌道・東肥鉄道から自動車輸送への変革」 久留米市立草野歴史資料館「なつかしの風景 筑後の軌道」平成23年3月発行 福岡縣經濟部「福岡縣の畜産」昭和10年10月発行 (一社)Jミルク 酪農乳業情報 データベース 酪農経営関連の基礎的データ https://www.j-milk.jp/gyokai/database/keiei-kiso.html 株式会社柳川牛乳履歴事項全部証明書 |

※この記事の文章、写真等は無断転載不可。使用したい場合は(一社)Jミルクを通じ、筆者、所蔵者にお問い合わせください。

執筆者:近藤裕隆

福岡県職員、牛乳パックコレクター、九州鶏すき学会主任研究員、和菓子研究者、普及指導員として酪農家支援を行っていたころ、消費者が求める牛乳の姿を理解するために牛乳パックの収集を開始。平成17年の消費減退と乳価下げを受けて同僚と行う牛乳消費拡大活動のひとつとして、牛乳パックを紹介するブログ「愛しの牛乳パック」を開設しました。以来、「酪農・牛乳にかすればOK」という柔軟な編集方針のもと、酪農・牛乳関連情報の発信を続けています。とはいえ、毎日更新はタイヘンw

ブログ 愛しの牛乳パック http://blog.livedoor.jp/ftmember/

普及畜産チャンネル http://blog.livedoor.jp/fukyuu/

朝倉2号の楽しき日々 https://chspmomo2.yoka-yoka.jp/

福岡県職員、牛乳パックコレクター、九州鶏すき学会主任研究員、和菓子研究者、普及指導員として酪農家支援を行っていたころ、消費者が求める牛乳の姿を理解するために牛乳パックの収集を開始。平成17年の消費減退と乳価下げを受けて同僚と行う牛乳消費拡大活動のひとつとして、牛乳パックを紹介するブログ「愛しの牛乳パック」を開設しました。以来、「酪農・牛乳にかすればOK」という柔軟な編集方針のもと、酪農・牛乳関連情報の発信を続けています。とはいえ、毎日更新はタイヘンw

ブログ 愛しの牛乳パック http://blog.livedoor.jp/ftmember/

普及畜産チャンネル http://blog.livedoor.jp/fukyuu/

朝倉2号の楽しき日々 https://chspmomo2.yoka-yoka.jp/

編集協力:前田浩史

ミルク1万年の会 代表世話人、乳の学術連合・社会文化ネットワーク 幹事 、日本酪農乳業史研究会 常任理事

関連著書 ▶「日本酪農産業史」(単著)[農文協2025年]、「酪農生産の基礎構造」(共著)[農林統計協会1995年]、「近代日本の乳食文化」(共著)[中央法規2019年]、「東京ミルクものがたり」(編著)[農文協2022年]

ミルク1万年の会 代表世話人、乳の学術連合・社会文化ネットワーク 幹事 、日本酪農乳業史研究会 常任理事

関連著書 ▶「日本酪農産業史」(単著)[農文協2025年]、「酪農生産の基礎構造」(共著)[農林統計協会1995年]、「近代日本の乳食文化」(共著)[中央法規2019年]、「東京ミルクものがたり」(編著)[農文協2022年]