第6回 古い牛乳ビンに見る「牛乳と鉄道」の関係~その2

福岡県内では、小郡市にある九州歴史資料館、築上郡築上町にある旧藏内邸、直方市にある直方市教育委員会の3箇所に、古い牛乳ビンが大切に保管されています。それぞれが「ほぉ~」って感心してしまう特徴的なものですが、それらの牛乳ビンを見ると「牛乳と鉄道」の関係が浮かび上がってきます。

今回は、県内で保管されている古い牛乳びんを紹介しながら、「牛乳と鉄道」の関わりを探ります。

今回は、県内で保管されている古い牛乳びんを紹介しながら、「牛乳と鉄道」の関わりを探ります。

九州鉄道記念館で「容器門鉄局認可」を深掘りした

直方市教育委員会が所蔵している牛乳ビンに刻まれた「容器門鉄局認可」が気になり、答えを求めて訪ねた先は北九州市門司区のJR門司港駅横にある九州鉄道記念館。門司港レトロ地区にある鉄道の歴史を楽しみながら学べる記念館で、九州で活躍したさまざまな汽車、気動車、電車が展示してある、家族で楽しむことができる施設です。

-

写真上 煉瓦造りの九州鉄道記念館本館

写真下 展示されている古い気動車(キハ07)と電気機関車(EF10)

明治時代の客車や鉄道シミュレーターなどがある九州鉄道記念館本館は煉瓦造り2階建。1888(明治21)年、九州鉄道会社の本社として建設され、以来、帝国鉄道庁九州帝国鉄道管理局(1907〈明治40〉年)、鉄道院九州鉄道管理局(1908〈明治41〉年)、鉄道省門司鉄道局(1920〈大正9〉年)、日本国有鉄道門司鉄道管理局(1950〈昭和25〉年)として、九州の鉄道とともにあった貴重な文化財です。

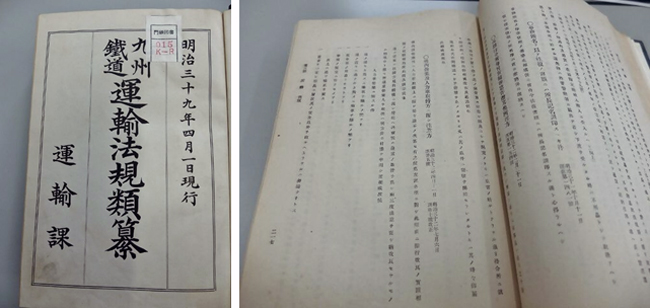

こちらで見せていただいたのは、1906(明治39)年発行の凖鉄道記念物『九州鉄道 運輸法規類纂』。九州鉄道の運営にあたり必要な法律や規則などをまとめたものです。このなかに収められた規則のひとつ「停車場構内物品販売営業規則(1905〈明治38〉年10月5日制定)」の第1条は「鉄道旅客ノ便利ヲ謀ル為メ旅行ニ必要ナル物品ヲ指定シ停車場構内ニ於テ販売営業ヲ許可スルコトアルベシ」。駅の売店や立ち売りで販売することができる物品のことなどを細かく規定し、許可する制度を定める規則であることがわかります。お弁当などは、その中身まで指定されており、さらに販売するにあたり、現品を提出して検査を受ける旨が記されています。

こちらで見せていただいたのは、1906(明治39)年発行の凖鉄道記念物『九州鉄道 運輸法規類纂』。九州鉄道の運営にあたり必要な法律や規則などをまとめたものです。このなかに収められた規則のひとつ「停車場構内物品販売営業規則(1905〈明治38〉年10月5日制定)」の第1条は「鉄道旅客ノ便利ヲ謀ル為メ旅行ニ必要ナル物品ヲ指定シ停車場構内ニ於テ販売営業ヲ許可スルコトアルベシ」。駅の売店や立ち売りで販売することができる物品のことなどを細かく規定し、許可する制度を定める規則であることがわかります。お弁当などは、その中身まで指定されており、さらに販売するにあたり、現品を提出して検査を受ける旨が記されています。

-

凖鉄道記念物の『九州鉄道 運輸法規類纂』

この他にもいろいろと探していただきましたが、直方市教育委員会所蔵のビンにある「容器門鉄局認可」の根拠となる鉄道省門司鉄道局の規則は見つけることができませんでした。しかし、門司鉄道局でも九州鉄道と同様の制度が存在していたと考えられます。現に門司鉄道局は牛乳ビンを「認可」しているのです。また、九州歴史資料館所蔵の駅名(トス驛、小倉驛、折尾駅、博多驛)も「認可」の陽刻はないものの、同様の制度により駅売りを許可されたものである可能性が高いと思われます。

また、門司鉄道局が「消毒全乳」ではなく「容器」を認可しているのも理解できます。前述の「停車場構内物品販売営業規則」によれば駅構内で買い求めた客が飲む消毒全乳を提出し認可を受けるべきなのですが、すでに牛乳の販売については、当時の「牛乳営業取締規則」(1900〈明治33〉年5月内務省令)によって、地方長官、ここでは福岡県知事の許可制となっていましたので、鉄道局にはその権限がありませんでした。なお、牛乳営業取締規則では、1933(昭和8)年の大改訂までは、牛乳容器の表示に関する規定は緩やかで、内容が「全乳」または「脱脂乳」のいずれかを表示すれば良いという程度のものでした。したがって、駅名の記載や形状などについて門司鉄道局で確認して認可していたのではないかと思われます。

最後にご紹介するのは、九州鉄道記念館が保有している、戦後すぐの時代の牛乳の駅売りの様子を知ることができる貴重な写真です。タイトルは「旅をいやす」。第6回課題写真「旅は楽し」に戸畑市(現・北九州市戸畑区)の西村尚美が応募したもので、撮影日は1951(昭和26)年7月24日。関門トンネルを通って本州からやってきた旅人を迎える九州の玄関口、門司駅のホームにおける牛乳立ち売りの風景です。

また、門司鉄道局が「消毒全乳」ではなく「容器」を認可しているのも理解できます。前述の「停車場構内物品販売営業規則」によれば駅構内で買い求めた客が飲む消毒全乳を提出し認可を受けるべきなのですが、すでに牛乳の販売については、当時の「牛乳営業取締規則」(1900〈明治33〉年5月内務省令)によって、地方長官、ここでは福岡県知事の許可制となっていましたので、鉄道局にはその権限がありませんでした。なお、牛乳営業取締規則では、1933(昭和8)年の大改訂までは、牛乳容器の表示に関する規定は緩やかで、内容が「全乳」または「脱脂乳」のいずれかを表示すれば良いという程度のものでした。したがって、駅名の記載や形状などについて門司鉄道局で確認して認可していたのではないかと思われます。

最後にご紹介するのは、九州鉄道記念館が保有している、戦後すぐの時代の牛乳の駅売りの様子を知ることができる貴重な写真です。タイトルは「旅をいやす」。第6回課題写真「旅は楽し」に戸畑市(現・北九州市戸畑区)の西村尚美が応募したもので、撮影日は1951(昭和26)年7月24日。関門トンネルを通って本州からやってきた旅人を迎える九州の玄関口、門司駅のホームにおける牛乳立ち売りの風景です。

-

旅をいやす(西村尚美撮影 九州鉄道記念館所蔵)

サザエさんのような髪型の女性が肩から下げた木箱のなかには、王冠で封がしてある細口のビンが並んでいます。木箱の側面には恐らく販売者名の「よしもと」とあり、正面の白い価格表には「牛乳」「ミルクコーヒー」のほかふたつの商品が確認できます。牛乳の価格はハッキリわかりませんが「五〇」銭ではないでしょうか。女性の両脇には買い求めた牛乳を飲むふたりの男性。さらに、もうひとりの男性が買い求めているのがわかります。

昔は自家用車も少なく、移動の手段といえば、まず鉄道でした。駅にはたくさんの人が集まり、列車に乗る前や乗り換えのあいだに、列車内で食べる駅弁、お茶や牛乳、さらにおみやげ品もどんどん売れたはずです。いまは駅の売店自体が少なくなり、ビン牛乳を見かけることもなくなりましたが、明治から戦後にかけて、鉄道が牛乳の販売に果たした役割は大きかったに違いありません。

昔は自家用車も少なく、移動の手段といえば、まず鉄道でした。駅にはたくさんの人が集まり、列車に乗る前や乗り換えのあいだに、列車内で食べる駅弁、お茶や牛乳、さらにおみやげ品もどんどん売れたはずです。いまは駅の売店自体が少なくなり、ビン牛乳を見かけることもなくなりましたが、明治から戦後にかけて、鉄道が牛乳の販売に果たした役割は大きかったに違いありません。

<追記>

この原稿を書き上げ、Jミルクに提出しホッとしていたのもつかの間、日本経済大学の竹川克幸教授からメールが届きました。新潟大学の森貴教さんの論文『牛乳瓶の分類と編年—福岡県を対象として—』で、福岡県内の古い牛乳ビンがたくさん紹介されているというのです。驚いて読んでみると、確かに存在も知らなかった牛乳ビンがざくざく♪ これは見せてもらわなきゃならんやつでしょ~。

さっそく知り合いのいる久留米市役所文化財保護課を皮切りに、粕屋郡志免町の志免鉱業所跡、大野城市の原口遺跡、大牟田市の三池集治監跡で発掘された牛乳瓶を調査することに。さらに、調査の過程で福岡市が大量に古い牛乳ビンを所蔵していることが判明してしまいました。

こうなったら行きつくとこまで行くしかありません。しばらくは古い牛乳ビンの調査で忙しい日々となりそうです。

※その後の調査結果はコチラ

愛しの牛乳パック「にほんの酪農・歴史さんぽ」

http://blog.livedoor.jp/ftmember/archives/cat_10131881.html

この原稿を書き上げ、Jミルクに提出しホッとしていたのもつかの間、日本経済大学の竹川克幸教授からメールが届きました。新潟大学の森貴教さんの論文『牛乳瓶の分類と編年—福岡県を対象として—』で、福岡県内の古い牛乳ビンがたくさん紹介されているというのです。驚いて読んでみると、確かに存在も知らなかった牛乳ビンがざくざく♪ これは見せてもらわなきゃならんやつでしょ~。

さっそく知り合いのいる久留米市役所文化財保護課を皮切りに、粕屋郡志免町の志免鉱業所跡、大野城市の原口遺跡、大牟田市の三池集治監跡で発掘された牛乳瓶を調査することに。さらに、調査の過程で福岡市が大量に古い牛乳ビンを所蔵していることが判明してしまいました。

こうなったら行きつくとこまで行くしかありません。しばらくは古い牛乳ビンの調査で忙しい日々となりそうです。

※その後の調査結果はコチラ

愛しの牛乳パック「にほんの酪農・歴史さんぽ」

http://blog.livedoor.jp/ftmember/archives/cat_10131881.html

-

久留米牧牛株式会社の牛乳ビン(久留米市埋蔵文化財センター所蔵)

【協 力】

九州歴史資料館 https://kyureki.jp/

旧蔵内邸 https://www.chikujo-rekishi.jp/guide/kyukurauchitei/

築上町教育委員会 https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/li/010/020/080/index.html

まねき食品株式会社 https://www.maneki-co.com/

直方市教育委員会 https://www.city.nogata.fukuoka.jp/

九州鉄道記念館 http://www.k-rhm.jp/

日本経済大学経済学部経済学科 竹川克幸教授

https://www.jue.ac.jp/professor_fukuoka/katsuyuki_takegawa/

久留米市埋蔵文化財センター

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080kankou/2015bunkazai/3020maibuncenter/2007-0711-1250-253.html

九州歴史資料館 https://kyureki.jp/

旧蔵内邸 https://www.chikujo-rekishi.jp/guide/kyukurauchitei/

築上町教育委員会 https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/li/010/020/080/index.html

まねき食品株式会社 https://www.maneki-co.com/

直方市教育委員会 https://www.city.nogata.fukuoka.jp/

九州鉄道記念館 http://www.k-rhm.jp/

日本経済大学経済学部経済学科 竹川克幸教授

https://www.jue.ac.jp/professor_fukuoka/katsuyuki_takegawa/

久留米市埋蔵文化財センター

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080kankou/2015bunkazai/3020maibuncenter/2007-0711-1250-253.html

| 【参考文献】 福岡県教育委員会「福岡県文化財調査報告書第97集 吉塚本町遺跡」1992年 福岡県酪農業協同組合連合会「福岡県酪農史」昭和51年3月 直方市教育委員会「直方市内遺跡群Ⅰ」2000年 一般社団法人日本乳容器・機器協会 牛乳容器の歴史と表示 https://www.namp.or.jp/column4.html 森貴教「牛乳瓶の分類と編年—福岡県を対象として—」 https://researchmap.jp/mori_takanori/published_papers/23442697?lang=ja |

※この記事の文章、写真等は無断転載不可。使用したい場合は(一社)Jミルクを通じ、筆者、所蔵者にお問い合わせください。

執筆者:近藤裕隆

福岡県職員、牛乳パックコレクター、九州鶏すき学会主任研究員、和菓子研究者、普及指導員として酪農家支援を行っていたころ、消費者が求める牛乳の姿を理解するために牛乳パックの収集を開始。平成17年の消費減退と乳価下げを受けて同僚と行う牛乳消費拡大活動のひとつとして、牛乳パックを紹介するブログ「愛しの牛乳パック」を開設しました。以来、「酪農・牛乳にかすればOK」という柔軟な編集方針のもと、酪農・牛乳関連情報の発信を続けています。とはいえ、毎日更新はタイヘンw

ブログ 愛しの牛乳パック http://blog.livedoor.jp/ftmember/

普及畜産チャンネル http://blog.livedoor.jp/fukyuu/

朝倉2号の楽しき日々 https://chspmomo2.yoka-yoka.jp/

福岡県職員、牛乳パックコレクター、九州鶏すき学会主任研究員、和菓子研究者、普及指導員として酪農家支援を行っていたころ、消費者が求める牛乳の姿を理解するために牛乳パックの収集を開始。平成17年の消費減退と乳価下げを受けて同僚と行う牛乳消費拡大活動のひとつとして、牛乳パックを紹介するブログ「愛しの牛乳パック」を開設しました。以来、「酪農・牛乳にかすればOK」という柔軟な編集方針のもと、酪農・牛乳関連情報の発信を続けています。とはいえ、毎日更新はタイヘンw

ブログ 愛しの牛乳パック http://blog.livedoor.jp/ftmember/

普及畜産チャンネル http://blog.livedoor.jp/fukyuu/

朝倉2号の楽しき日々 https://chspmomo2.yoka-yoka.jp/

編集協力:前田浩史

ミルク1万年の会 代表世話人、乳の学術連合・社会文化ネットワーク 幹事 、日本酪農乳業史研究会 常任理事

関連著書 ▶「日本酪農産業史」(単著)[農文協2025年]、「酪農生産の基礎構造」(共著)[農林統計協会1995年]、「近代日本の乳食文化」(共著)[中央法規2019年]、「東京ミルクものがたり」(編著)[農文協2022年]

ミルク1万年の会 代表世話人、乳の学術連合・社会文化ネットワーク 幹事 、日本酪農乳業史研究会 常任理事

関連著書 ▶「日本酪農産業史」(単著)[農文協2025年]、「酪農生産の基礎構造」(共著)[農林統計協会1995年]、「近代日本の乳食文化」(共著)[中央法規2019年]、「東京ミルクものがたり」(編著)[農文協2022年]