永利嘉作は、福岡県太宰府市に本社と工場を持つ乳業会社で、昭和17(1942)年を創業年とする永利牛乳株式会社の創業者です。なお、永利嘉作は、大正13(1924)年ごろから乳牛を飼い、乳を搾っていましたので、そこまでさかのぼると、永利牛乳は100年前にわたる大変古い歴史を持つ企業とも言えます。

こうした古い歴史を持つ企業の多くは、戦後、創業当時の牧場を手放し牛乳乳製品の製造と販売を専門とする乳業専門会社になりました。しかし、永利牛乳は、現在も創業当時に始めた牧場を保有しており、乳業と牧場を一体的に経営している点で、わが国では数少ない存在です。現在の永利牛乳の経営は、永利嘉作の孫に当たる章子さんが専務取締役を、そのご主人の長谷川敏さんが代表取締役社長をされています。

ここでは、永利牛乳の創業者・永利嘉作の活動を足がかりに、明治後期から昭和戦前期までの、福岡県、特に久留米市や大牟田市周辺の酪農乳業の様子を、2回にわたり見てみたいと思います。

こうした古い歴史を持つ企業の多くは、戦後、創業当時の牧場を手放し牛乳乳製品の製造と販売を専門とする乳業専門会社になりました。しかし、永利牛乳は、現在も創業当時に始めた牧場を保有しており、乳業と牧場を一体的に経営している点で、わが国では数少ない存在です。現在の永利牛乳の経営は、永利嘉作の孫に当たる章子さんが専務取締役を、そのご主人の長谷川敏さんが代表取締役社長をされています。

ここでは、永利牛乳の創業者・永利嘉作の活動を足がかりに、明治後期から昭和戦前期までの、福岡県、特に久留米市や大牟田市周辺の酪農乳業の様子を、2回にわたり見てみたいと思います。

-

太宰府市にある永利牛乳の本社工場と筑前町にある永利牧場(永利牛乳提供)

第7回 永利嘉作をめぐる人々と戦前の福岡県酪農~その1

米国帰りの赤坂伊吉の手解きで牛飼いを始める

永利牛乳の創業者で初代社長の永利嘉作(1895〈明治28〉年、三井郡小郡村味坂生まれ)は、若い頃から乳牛を飼い、乳を搾り牛乳として販売する「牛乳搾取業」を営んでいたことがわかっています。正確な時期は特定できていませんが、少なくとも1924(大正13)年ごろには、朝倉郡甘木町で牛乳搾取業を開業していました。

当時、牛は農耕用として飼われていましたが、牛の乳を搾って食料として利用することは行われていませんでしたので、牛乳搾取業を行うには、乳牛の飼育、特に搾乳牛乳の処理などの技術を特別に習得する必要がありました。その手ほどきをしたのが、同じ小郡村で牛乳搾取業を開いていた父方の伯母の夫である赤坂伊吉(赤坂圓吉の次男として、1872〈明治5〉年、三井郡小郡村福童生まれ)です。嘉作は伊吉の牧場の手伝いを行いながら、乳牛の飼育や搾乳方法を学びました。

嘉作が学んだ、この赤坂伊吉は、1899(明治32)年に渡米し10年後の1909(明治42)年に帰国しています。当時、欧米に渡りその生活や文化を経験することは、とても珍しいことでしたので、伊吉は地域の中では特別な存在だったに違いありません。伊吉は、渡米中に貯めた資金で山林一町歩を買い、乳牛を飼育して牛乳販売を始めました。その後、牛乳搾取業を行う傍ら開墾を続け、最後には、畑地2町7反、田地1町5反、山林2町歩に広げ、乳牛は数十頭を飼育しました。「筑後名鑑」1にその記録が残っています。

当時、牛は農耕用として飼われていましたが、牛の乳を搾って食料として利用することは行われていませんでしたので、牛乳搾取業を行うには、乳牛の飼育、特に搾乳牛乳の処理などの技術を特別に習得する必要がありました。その手ほどきをしたのが、同じ小郡村で牛乳搾取業を開いていた父方の伯母の夫である赤坂伊吉(赤坂圓吉の次男として、1872〈明治5〉年、三井郡小郡村福童生まれ)です。嘉作は伊吉の牧場の手伝いを行いながら、乳牛の飼育や搾乳方法を学びました。

嘉作が学んだ、この赤坂伊吉は、1899(明治32)年に渡米し10年後の1909(明治42)年に帰国しています。当時、欧米に渡りその生活や文化を経験することは、とても珍しいことでしたので、伊吉は地域の中では特別な存在だったに違いありません。伊吉は、渡米中に貯めた資金で山林一町歩を買い、乳牛を飼育して牛乳販売を始めました。その後、牛乳搾取業を行う傍ら開墾を続け、最後には、畑地2町7反、田地1町5反、山林2町歩に広げ、乳牛は数十頭を飼育しました。「筑後名鑑」1にその記録が残っています。

-

赤坂伊吉の写真(筑後名鑑)

なお、米国で近代民主主義を体験したことによるものでしょうか、赤坂伊吉は農民運動にも熱心で、牛乳搾取業などの事業で財をなしたのちに、1928(昭和3)年2月20日に行われた第1回普通選挙で三井郡において労働農民党から福岡県議に立候補し見事に当選しています。嘉作がこうした伊吉の思想や行動に影響を受けたことは十分に想像できます。これが嘉作のその後の事業にも影響したかもしれません。

旧久留米藩士族の失業対策ではじまった三井郡の酪農

嘉作が赤坂伊吉の元で牧場の仕事を手伝っていた明治末期頃、福岡の酪農業の状況を簡単に見ておきましょう。

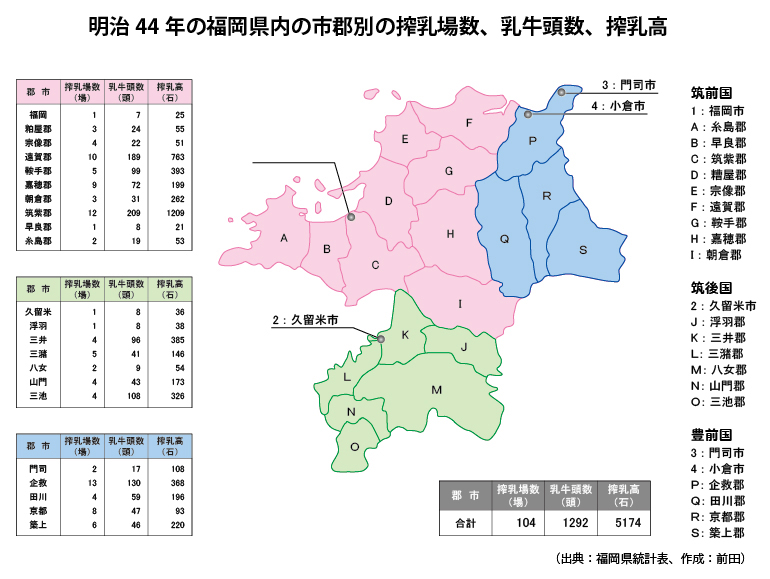

「福岡県統計書 1911(明治44)年第3篇」によると、1911(明治44)年の福岡県内には搾乳場が104カ所ありました。「明治44年の福岡県内の市郡別の搾乳場数、乳牛頭数、搾乳高」からは、搾乳場が、福岡市に隣接する筑紫郡、小倉市や門司市に隣接する遠賀郡や企救郡に多くあったことがわかります。なお、乳牛頭数や生乳生産量(搾乳高)をみると、筑紫郡、遠賀郡、企救郡のほかに、さらに外側の地域である鞍手郡、三井郡、三池郡も多いことがわかります。このように、人口が多い市部を取り囲むようにその周辺地域で乳牛が飼育され牛乳が生産されていました。三井郡はそのような地域の一つだった訳です。

「福岡県統計書 1911(明治44)年第3篇」によると、1911(明治44)年の福岡県内には搾乳場が104カ所ありました。「明治44年の福岡県内の市郡別の搾乳場数、乳牛頭数、搾乳高」からは、搾乳場が、福岡市に隣接する筑紫郡、小倉市や門司市に隣接する遠賀郡や企救郡に多くあったことがわかります。なお、乳牛頭数や生乳生産量(搾乳高)をみると、筑紫郡、遠賀郡、企救郡のほかに、さらに外側の地域である鞍手郡、三井郡、三池郡も多いことがわかります。このように、人口が多い市部を取り囲むようにその周辺地域で乳牛が飼育され牛乳が生産されていました。三井郡はそのような地域の一つだった訳です。

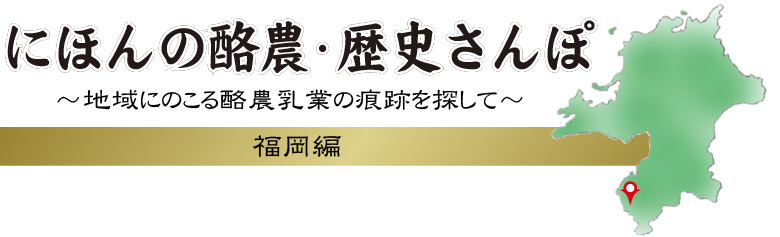

なお、福岡県統計書に、牛乳に関する数値が掲載されたのは1885(明治18)年からです。「福岡県統計書 1886(明治19)年」に掲載されている「牛乳搾高」の1885(明治18)年のデータを見ると、唯一、那珂郡春吉村(現在の福岡市中央区春吉周辺)で17頭の乳牛は飼育され、59石690合(約11キロリットル=11トン)の乳が生産されていたことが分かります。1年後の1886(明治19)年には、那珂郡(春吉村は1889〈明治22〉年に福岡市に編入され、その他の那珂郡は1896〈明治29〉年に筑紫郡に編入)での乳牛飼育頭数が大きく増加し、御笠郡(1896〈明治29〉年に筑紫郡に再編)、御井郡(1896〈明治29〉年に三井郡に再編)、企救郡でも乳牛が飼育されるようになりました。

-

「福岡県統計書 1886(明治19)年」に掲載されている「牛乳搾高」

なお、多くの搾乳場は個人事業で行われていましたが、こうした中、共同出資による会社組織として久留米牧牛株式会社が設立されたのも三井郡国分村で、1901(明治34)年のことでした。この久留米牧牛株式会社の歴史を調べていくと、久留米では、すでに1879(明治12)年ごろから、2、3人の士族による、家畜を飼い食肉と牛乳を販売する「共救社」と呼ばれる組織があったことが、「久留米市誌 中編」(久留米市 1933〈昭和8〉年 P201)に記録されています。この共救社は、明治維新によって失業し禄を失った武士の失業対策(武士授産)の受け皿として作られた組織で、家畜の飼育と食肉(特に豚肉)の販売を促進し、その中で乳牛の飼育と牛乳の販売も始めたようです。「久留米市誌」では「本市における牧牛特に牛乳搾取業は、1879(明治12)年の頃、二三の有志者篠山町営作方(現・篠山小学校敷地内)に共救社と称し牛羊豚を飼育し牛乳並びに屠肉の販売を始めしが、程なく京町に移動し梶村四郎之を経営せり。」とあります。その後、徐々に旧士族で牧畜を始めるものが出始め、その流れから、牛乳搾取業を行なっていた3名の事業者(梅垣龜吉、徳永勝蔵、西原永三郎)が合同して、1901(明治34)年9月30日、三井郡國分村東久留米362番地(現・久留米市国分町362番地)に久留米牧牛株式会社を設立しました。

筆者は、かつて久留米牧牛のあった場所に行ってみました。60年前に近所に土地を求めて住居を建てた方のお話では、竹藪だったそうです。裏山は市有地で祠があるそうです。

久留米牧牛株式会社の設立後も、地域で牧牛を始める旧士族が登場し、多くが久留米牧牛に加入しました。牧場と乳牛はそれぞれの管理で牛乳販売の権利は会社が持つ仕組みでしたが、大正末期に会社を解散し、それぞれの独立経営に戻ったとあります。

筆者は、かつて久留米牧牛のあった場所に行ってみました。60年前に近所に土地を求めて住居を建てた方のお話では、竹藪だったそうです。裏山は市有地で祠があるそうです。

久留米牧牛株式会社の設立後も、地域で牧牛を始める旧士族が登場し、多くが久留米牧牛に加入しました。牧場と乳牛はそれぞれの管理で牛乳販売の権利は会社が持つ仕組みでしたが、大正末期に会社を解散し、それぞれの独立経営に戻ったとあります。

-

写真右側の一段高くなっている場所に久留米牧牛があった

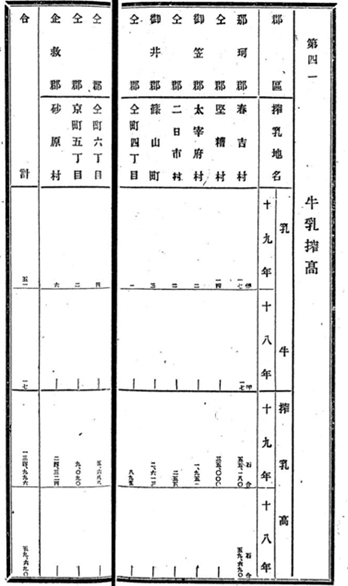

なお、この場所のすぐ傍に、陸上自衛隊久留米駐屯地があります。この前身は、日露戦争終結後の戦力増強策の一環で1907(明治40)年11月に創設された第18師団です。「久留米市概覧」(久留米市,1918〈大正7〉年. 国立国会図書館デジタルコレクション)に掲載された久留米牧牛の広告に「陸軍・久留米市病院・各医院御用達」とあります。久留米には、西南戦争の政府軍の負傷者収容施設が発展した公立久留米病院が1889(明治22)年に開院しました。また、久留米牧牛のあった現在の国分町には、1897(明治30)年に陸軍病院(現・久留米大学医療センター)が開院します。他の地域でも同じ状況が見受けられますが、軍隊や陸軍病院は牛乳の大きな需要先であり、当時の牛乳搾取業にとって重要な取引先であったようです。

明治の初期は、こうした旧士族の失業対策(武士授産)が国全体の重要な社会課題で、久留米藩の支配下にあったこの地域でも、酪農や畜産の事業が奨励されたことが分かります。こうして、久留米市の近接地帯は、福岡市周辺、小倉市・門司市周辺とともに、古くから牛乳搾取業が発展した地域でした。

明治の初期は、こうした旧士族の失業対策(武士授産)が国全体の重要な社会課題で、久留米藩の支配下にあったこの地域でも、酪農や畜産の事業が奨励されたことが分かります。こうして、久留米市の近接地帯は、福岡市周辺、小倉市・門司市周辺とともに、古くから牛乳搾取業が発展した地域でした。

-

久留米牧牛の広告

大牟田市で近代的な牛乳事業「大牟田ミルクプラント」をスタート

先にも述べましたように、永利嘉作が、独立して自身で牛乳搾取業を始めたのは1924(大正13)年ごろで、場所は甘木町でした。朝倉郡は、赤坂伊吉の牧場があった三井郡の東隣の郡です。その後、「1930(昭和5)年版 大日本商工録」によると、嘉作は、1929(昭和4)年ごろに大牟田市笹林町に牧場を移しています。その動機や背景は不明ですが、移転先である当時の大牟田周辺は石炭業で大いに栄え、大牟田市部は人口が増加し都市化も進んでいました。当然、牛乳の需要も増加したことでしょうから、牛乳搾取業に大きなビジネスチャンスがあったのではないかと思われます。なお、「福岡県統計書 1929(昭和4)年 第3編」によると、当時、大牟田市の搾乳戸数は3戸で24頭の乳牛が飼育され411石の牛乳が出荷されています。

嘉作の和服姿で若い頃のポートレイト写真は、昭和初期のものではないかと思われますが、穏やかながら芯の通った人柄が伺えます。

嘉作の和服姿で若い頃のポートレイト写真は、昭和初期のものではないかと思われますが、穏やかながら芯の通った人柄が伺えます。

-

昭和初期と思われる嘉作のポートレイト写真(永利牛乳提供)

大牟田市に移ってからの嘉作は、牛乳搾取業の事業を意欲的に発展させていきます。

「福岡県酪農史」(福岡県酪連、1976〈昭和51〉年)によると、1930(昭和5)年に「永利牛乳処理場」を設立したとあります。また、「福岡県の農業 Ⅰ工業の発達が農業の及ぼす諸影響」(農業総合研究所研究叢書 第34号、1954〈昭和29〉年、P481)によると、あわせこの時期に、「二日市町(ママ)2 の永利嘉作氏は200頭以上の乳牛を山門郡や三池郡、遠くは熊本県玉名郡の農家に貸し付けて飼養させた」とあります。この乳牛の貸付は、近隣の農家に乳牛を貸付け、そこで生産された牛乳を買い入れ、生産した子牛を返却させ母牛は農家に譲渡するというものでした。通常、牛乳搾取業者による農家への乳牛の貸付は、乳牛の繁殖を農家にお願いして自分の牧場での搾乳牛を確保することが目的でしたが、嘉作の場合は、牧場の規模拡大よりも原料乳の確保に重点を置いていたようで、当時としては特筆すべき取り組みだったと思われます。なお、嘉作が貸し付けた乳牛は北海道から導入されたホルスタインでした。嘉作は、頻繁に北海道の乳牛を買い付けに行っていた模様です。こうした嘉作の取り組みによってこの地域の農村での農家の人々のよる生乳生産が徐々に普及するとともに、永利牛乳処理場の原料基盤が強化されたと考えられます。

こうした中、1932(昭和7)年に、牛乳処理施設の衛生的整備を求める「牛乳営業取締規則施行細則」県令が発令されます。嘉作はこれを受け、九州では初めてフランスのゴードン社製の大型均質機を導入し、事業所を「大牟田ミルクプラント」という名前に変えて、事業を発展させていきます。この時に、嘉作は、他の牛乳搾取業者が販売する牛乳に対して、1合1銭高で販売しました3。

「福岡県酪農史」(福岡県酪連、1976〈昭和51〉年)によると、1930(昭和5)年に「永利牛乳処理場」を設立したとあります。また、「福岡県の農業 Ⅰ工業の発達が農業の及ぼす諸影響」(農業総合研究所研究叢書 第34号、1954〈昭和29〉年、P481)によると、あわせこの時期に、「二日市町(ママ)2 の永利嘉作氏は200頭以上の乳牛を山門郡や三池郡、遠くは熊本県玉名郡の農家に貸し付けて飼養させた」とあります。この乳牛の貸付は、近隣の農家に乳牛を貸付け、そこで生産された牛乳を買い入れ、生産した子牛を返却させ母牛は農家に譲渡するというものでした。通常、牛乳搾取業者による農家への乳牛の貸付は、乳牛の繁殖を農家にお願いして自分の牧場での搾乳牛を確保することが目的でしたが、嘉作の場合は、牧場の規模拡大よりも原料乳の確保に重点を置いていたようで、当時としては特筆すべき取り組みだったと思われます。なお、嘉作が貸し付けた乳牛は北海道から導入されたホルスタインでした。嘉作は、頻繁に北海道の乳牛を買い付けに行っていた模様です。こうした嘉作の取り組みによってこの地域の農村での農家の人々のよる生乳生産が徐々に普及するとともに、永利牛乳処理場の原料基盤が強化されたと考えられます。

こうした中、1932(昭和7)年に、牛乳処理施設の衛生的整備を求める「牛乳営業取締規則施行細則」県令が発令されます。嘉作はこれを受け、九州では初めてフランスのゴードン社製の大型均質機を導入し、事業所を「大牟田ミルクプラント」という名前に変えて、事業を発展させていきます。この時に、嘉作は、他の牛乳搾取業者が販売する牛乳に対して、1合1銭高で販売しました3。

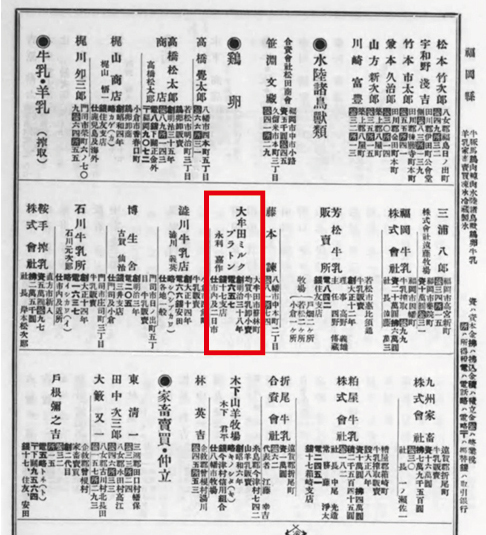

1932(昭和7)年頃に、永利嘉作は「大牟田ミルクプラント」の名称(『プラトン』は間違い)で、牛乳搾取業を大牟田市笹林町で営み、「均質牛乳」という名称で牛乳の卸小売業を行っています。創業1905(明治38)年とありますが、これは良く分かりません。仕入れ先は市内及び二日市とありますので、大牟田市内や筑紫郡二日市の農家から原料乳を仕入れていたものと思われます。

-

「『帝国商工録』1933(昭和8)年度版(帝国商工会 編纂)」4に掲載されている大牟田ミルクプラントの名称

なお、「大日本職業別明細図 大牟田市」(東京交通社 1937〈昭和12〉年)を見ると、大牟田駅の南側にある笹林公園の北西に「ミルクプラント」があり、その近隣に、「日本福音ルーテル教会」「天主公教会(ローマカトリック教会)」「パブテスト教会」が確認できます。当時の教会関係者は、欧米人が多く、間違いなく牛乳の需要があったと思われます。

この地図は、地図集としては1937(昭和12)年の出版ですが、大正末期から1936(昭和11)年まで、ほぼ毎月、地域別に発行されていたもので、大牟田市の地図は1931(昭和6)年12月発行ですので、1931(昭和6)年ごろにはすでに「大牟田ミルクプラント」という名称で呼ばれていたのでしょう。

この地図は、地図集としては1937(昭和12)年の出版ですが、大正末期から1936(昭和11)年まで、ほぼ毎月、地域別に発行されていたもので、大牟田市の地図は1931(昭和6)年12月発行ですので、1931(昭和6)年ごろにはすでに「大牟田ミルクプラント」という名称で呼ばれていたのでしょう。

-

ミルクプラント周辺には教会が多くあったことが確認できる

現在、道路は当時のままですが、第二次世界大戦時の空襲で焼夷弾が何発も落下しこの辺りの建物は全て消滅し多くの人々が亡くなったとのことでした。

-

大牟田ミルクプラントがあった現在の現地付近

このように、永利嘉作は、北海道からの乳用専用種の導入、農村での生乳生産の奨励、外国からの大型均質機の導入と「均質牛乳」の販売など、現在の酪農につながる、まさに「近代的」な取り組みを積極的に進め、この地域の酪農発展に大きな影響を与えました。

| 【参考】 1 西村延次郎 編『筑後名鑑』三井郡之巻,西村延次郎,昭和7. 国立国会図書館デジタル コレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1112232 (参照 2024-06-26) 2 ここにある「二日市町」は大牟田市の誤りだと思われます。 3「福岡県酪農史」福岡県酪連、1976年、p79 4 帝国商工会 編纂『帝国商工録』昭和8年度版 [福岡県p106],帝国商工会,昭和8. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1032672 (参照 2024-06-26) |

※この記事の文章、写真等は無断転載不可。使用したい場合は(一社)Jミルクを通じ、筆者、所蔵者にお問い合わせください。

執筆者:前田浩史

ミルク1万年の会 代表世話人、乳の学術連合・社会文化ネットワーク 幹事 、日本酪農乳業史研究会 常任理事

関連著書 ▶「日本酪農産業史」(単著)[農文協2025年]、「酪農生産の基礎構造」(共著)[農林統計協会1995年]、「近代日本の乳食文化」(共著)[中央法規2019年]、「東京ミルクものがたり」(編著)[農文協2022年]

ミルク1万年の会 代表世話人、乳の学術連合・社会文化ネットワーク 幹事 、日本酪農乳業史研究会 常任理事

関連著書 ▶「日本酪農産業史」(単著)[農文協2025年]、「酪農生産の基礎構造」(共著)[農林統計協会1995年]、「近代日本の乳食文化」(共著)[中央法規2019年]、「東京ミルクものがたり」(編著)[農文協2022年]