永利嘉作は、福岡県太宰府市に本社と工場を持つ乳業会社で、昭和17(1942)年を創業年とする永利牛乳株式会社の創業者です。なお、永利嘉作は、大正13(1924)年ごろから乳牛を飼い、乳を搾っていましたので、そこまで遡ると、永利牛乳株式会社は100年前に遡る大変古い歴史を持つ企業とも言えます。写真が、現在の永利牛乳の会社・工場と牧場です。(永利牛乳株式会社提供)

こうした古い歴史を持つ企業の多くは、戦後、創業当時の牧場を手放し牛乳乳製品の製造と販売を専門とする乳業専門会社になりました。しかし、永利牛乳は、現在も創業当時に始めた牧場を保有しており、乳業と牧場を一体的に経営している点で、わが国では数少ない存在です。現在の永利牛乳の経営は、永利嘉作の孫に当たる章子さんが専務を、そのご主人の長谷川敏さんが社長をされています。

ここでは、永利牛乳の創業者・永利嘉作の活動を足がかりに、明治後期から昭和戦前期までの、福岡県、特に久留米市や大牟田市周辺の酪農乳業の様子を、2回にわたり見てみたいと思います。

こうした古い歴史を持つ企業の多くは、戦後、創業当時の牧場を手放し牛乳乳製品の製造と販売を専門とする乳業専門会社になりました。しかし、永利牛乳は、現在も創業当時に始めた牧場を保有しており、乳業と牧場を一体的に経営している点で、わが国では数少ない存在です。現在の永利牛乳の経営は、永利嘉作の孫に当たる章子さんが専務を、そのご主人の長谷川敏さんが社長をされています。

ここでは、永利牛乳の創業者・永利嘉作の活動を足がかりに、明治後期から昭和戦前期までの、福岡県、特に久留米市や大牟田市周辺の酪農乳業の様子を、2回にわたり見てみたいと思います。

-

現在の永利牛乳の会社・工場と牧場(永利牛乳株式会社提供)

第8回 永利嘉作をめぐる人々と戦前の福岡県酪農~その2

オーム乳業株式会社の前身・「大牟田牛乳株式会社」の設立

1934(昭和9)年12月11日に、永利嘉作は、大牟田市とその周辺の13戸の牛乳搾取業者で資本金1,200万円を出資し合って「大牟田牛乳株式会社」を設立し、取締役に就任しました。この会社設立には、当時の酪農をめぐるいくつかの社会的背景があったように思われます。

一つには、前年の1933(昭和8)年に、牛乳営業取締規則改正(省令第37号)で、牛乳の殺菌温度が「低温殺菌(63〜65℃30分間加熱)と高温殺菌(95℃20分間加熱)」と決められ、これに必要な近代設備の導入が求められたことです。こうした中で、それまでの小規模な牛乳搾取業者が共同で資本を出し合って、最新の殺菌施設を導入し牛乳の処理と販売を行う乳業会社が設立されました1 。

1935(昭和10)年3月の官報(第2455号)を見ると、大牟田牛乳株式会社の本店は大牟田市一浦町86番地に置かれ、事業は、牛乳や乳製品の製造・販売に加え、牛乳飼料の売買とあります。それぞれの牧場で利用する飼料の共同購入や近隣の牧場への飼料販売も行っていたのでしょう。

社長は、熊本県玉名郡荒尾町の宮崎政之助で、その他の取締役は坂田銀八(大牟田市)、永利嘉作(大牟田市)、間瀬三吉(三池郡銀水村)、宮谷禎次郎(大牟田市)でした。ここで疑問に感じるのが、何故、嘉作は、自分ではなく、また同じ大牟田市の人ではなく、隣県の宮崎政之助を初代社長に据えたのかということです。

一つには、前年の1933(昭和8)年に、牛乳営業取締規則改正(省令第37号)で、牛乳の殺菌温度が「低温殺菌(63〜65℃30分間加熱)と高温殺菌(95℃20分間加熱)」と決められ、これに必要な近代設備の導入が求められたことです。こうした中で、それまでの小規模な牛乳搾取業者が共同で資本を出し合って、最新の殺菌施設を導入し牛乳の処理と販売を行う乳業会社が設立されました1 。

1935(昭和10)年3月の官報(第2455号)を見ると、大牟田牛乳株式会社の本店は大牟田市一浦町86番地に置かれ、事業は、牛乳や乳製品の製造・販売に加え、牛乳飼料の売買とあります。それぞれの牧場で利用する飼料の共同購入や近隣の牧場への飼料販売も行っていたのでしょう。

社長は、熊本県玉名郡荒尾町の宮崎政之助で、その他の取締役は坂田銀八(大牟田市)、永利嘉作(大牟田市)、間瀬三吉(三池郡銀水村)、宮谷禎次郎(大牟田市)でした。ここで疑問に感じるのが、何故、嘉作は、自分ではなく、また同じ大牟田市の人ではなく、隣県の宮崎政之助を初代社長に据えたのかということです。

-

大牟田牛乳株式会社の初代社長「宮崎政之助」(大牟田市)

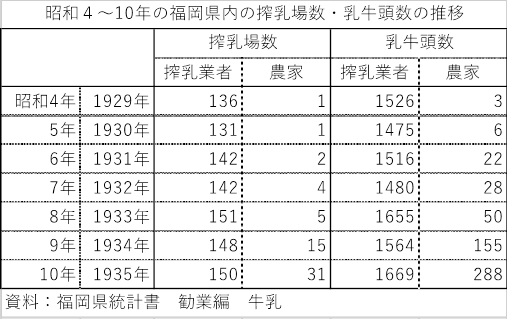

1935(昭和10)年ごろの農村は、わが国の酪農の歴史を考える上で一つのエポックとなる時期です。それは、農村での農民による生乳の生産と出荷が始められたからです。それまでの生乳の生産は都市部の牛乳搾取業者が行い、農村部においては、乳牛の飼育や繁殖が農民によって副業的に小規模で行われていましたが、搾乳は行われていなかったのです。

福岡県においても、この時期に農家による生乳生産が徐々に行われるようになりました。これは、昭和恐慌による農村経済の不況対策として、農業経営における家畜の導入(化学肥料コストを家畜堆肥で軽減、家畜や牛乳の販売で収入を増やす狙い)が政策的に奨励されたこと、また都市部の牛乳搾取業者による搾乳量だけでは牛乳需要を賄いきれなくなったことなどが背景にありました。こうした中で、牛乳搾取業者としても、農村で生産される生乳の受け皿として牛乳処理会社を共同で設立する機運が高まっていったのです。

福岡県においても、この時期に農家による生乳生産が徐々に行われるようになりました。これは、昭和恐慌による農村経済の不況対策として、農業経営における家畜の導入(化学肥料コストを家畜堆肥で軽減、家畜や牛乳の販売で収入を増やす狙い)が政策的に奨励されたこと、また都市部の牛乳搾取業者による搾乳量だけでは牛乳需要を賄いきれなくなったことなどが背景にありました。こうした中で、牛乳搾取業者としても、農村で生産される生乳の受け皿として牛乳処理会社を共同で設立する機運が高まっていったのです。

大牟田牛乳株式会社の初代社長に宮崎政之助が就任したことも、そうした事情を反映しているように思われます。宮崎政之助は福井県の出身で、駒場農科大学(現・東京大学農学部)獣医科を出て大分県や鳥取県の農学校で教鞭を取り、農業教育に熱心な教育者として名声も高かったようです。その政之助が、1914(大正3)年9月に大牟田に隣接する熊本県玉名郡荒尾村に搾乳所「三楽舎」を開業しました。政之助は、日頃、農学校生の多くが官僚になってしまい自ら農業を営むものが少ないことに嘆き、農学校卒業生に対して自らの牧場で実践的な教育活動を始め、近隣の酪農を始めようとする若い農業者が「三楽舎」に集っていたようです 2。

政之助の実践教育を受けて、酪農を始める農家の生乳生産の受け皿を準備することが必要だったと考えられます。こうしたことからも、宮崎政之助は、新しい牛乳会社の代表として相応しいということだったのでしょう。

政之助の実践教育を受けて、酪農を始める農家の生乳生産の受け皿を準備することが必要だったと考えられます。こうしたことからも、宮崎政之助は、新しい牛乳会社の代表として相応しいということだったのでしょう。

ところで、当初、大牟田牛乳の取締役であった嘉作は、会社設立後は、牧場経営を娘婿の永利昂二に任せて事業の一線から退いてしまいました。趣味であった競争馬の馬主となって小倉競馬場などで競馬に興じたというのです。元々、嘉作には投資家的素養があり、牛から馬に投資先を変えたということだったのかもしれません。娘婿の昂二は、その後、大牟田牛乳株式会社の社長となり、会社の発展に尽力します。なお、大牟田牛乳株式会社は、戦後の1951(昭和26)年に社名を「オーム乳業株式会社」に変更し、現在は生クリームを事業の柱とする乳業として発展を続けています。

筑紫郡二日市での永利牛乳の創業

永利嘉作が、再び牛乳の仕事に戻ってくるのは、1942(昭和17)年です。

嘉作は、この年に福岡県筑紫郡二日市町で再び牧場経営を始めました。嘉作の孫に当たる章子さん(永利牛乳・現専務)が聞いた話によると、もともと牛乳搾取業として乳牛を飼育し牛乳処理を行っていた当地の吉田牧場の経営主・吉田幸右衛門から、跡取りが戦死したので何とか牧場経営を引き受けて欲しいと懇願され、嘉作が牧場をそのまま購入したというのがいきさつのようです。喜作は頼まれたら断れない性格だったと言います。

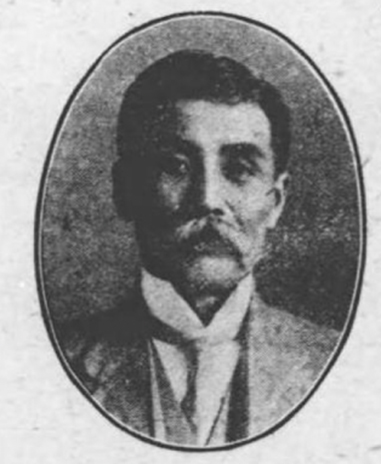

吉田牧場は、「帝国商工信用録 1936(昭和11)年度版 九州版」(帝国商工会)によると、1889(明治22)年創業でとても古い牧場だったようです。1913(大正2)年に発行された「福岡県官民肖像録」(九州歴史資料館所蔵)には吉田牧場の創業者、吉田友吉の写真が掲載されています。

嘉作は、この年に福岡県筑紫郡二日市町で再び牧場経営を始めました。嘉作の孫に当たる章子さん(永利牛乳・現専務)が聞いた話によると、もともと牛乳搾取業として乳牛を飼育し牛乳処理を行っていた当地の吉田牧場の経営主・吉田幸右衛門から、跡取りが戦死したので何とか牧場経営を引き受けて欲しいと懇願され、嘉作が牧場をそのまま購入したというのがいきさつのようです。喜作は頼まれたら断れない性格だったと言います。

吉田牧場は、「帝国商工信用録 1936(昭和11)年度版 九州版」(帝国商工会)によると、1889(明治22)年創業でとても古い牧場だったようです。1913(大正2)年に発行された「福岡県官民肖像録」(九州歴史資料館所蔵)には吉田牧場の創業者、吉田友吉の写真が掲載されています。

-

吉田牧場の創業者「吉田友吉」

(福岡県官民肖像録)

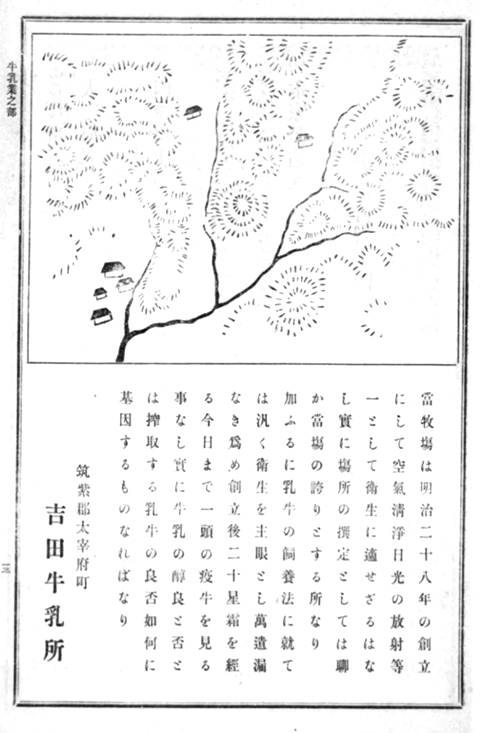

また、1914(大正3)年に発行された「福岡実業案内記 前編」(聚英社、国立国会図書館デジタルコレクション)に掲出された吉田牛乳所の広告で、地図も掲載されています。住所は太宰府町となっていますので、牧場があったのは二日市に隣接する太宰府町の方だと思われます。

-

吉田牛乳所の広告(福岡実業案内記)

嘉作は、大牟田ミルクプラントの時代に二日市から原料乳を仕入れていますが、これは恐らく吉田牧場だったと思われ、相当に親密で長いお付き合いがあったのだと思います。

牧場を購入した当初は、牧場の経営は他に任せるつもりだったらしいのですが、結局は、嘉作の息子である永利義嗣氏(永利牛乳二代目社長)と一緒に牧場の経営を始めました。永利牛乳は、この年を企業創業年としています。この義嗣氏のことについては、ここでは触れませんが、嘉作の意志を受け事業を発展させるとともに、戦後の福岡県の乳業発展に大いに貢献された方です。

なお、戦時中、自給飼料基盤の脆弱な都市部における搾乳専業者の多くは、乳牛の餌の手当てがままならず、牧場(乳牛飼養)を廃業しました。しかし、当時の二日市町は、福岡市近郊の農村地帯で蔬菜園芸が盛んで、野草や野菜くずなどで乳牛を飼育していたため、餌は比較的入手が可能だったようです。二日市には国鉄と西鉄の鉄道がすでに開通していましたが、「それ以外はガラーンとした風景で牧場くらいしか見えなかった」と言います。こうして戦時中も牧場を継続しましたが、牛乳の処理販売は行わず、生乳は大牟田牛乳株式会社に出荷し、終戦を迎えました。

戦後になると、農村部での乳牛飼養と生乳生産が急速に増加し、「酪農ブーム」と言われる状況になりました。これは、敗戦後、化学肥料の輸入が途絶え堆肥が必要であったことから、農地開放によって登場した零細規模の自作農家の生産性を高める狙いで、政府による積極的な「有畜農家創出」事業が行われたことを背景に持ちます。畜産の中でも、確実に日銭が稼げるため、乳牛を導入し生乳生産を始める農家が急増しました。

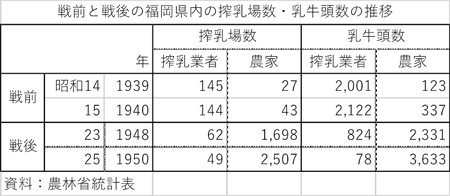

下表に、戦前(1939〈昭和14〉年、1940〈昭和15〉年)と戦後まもなく(1948〈昭和23〉年、1950〈昭和25〉年)の福岡県内の搾乳場と乳業頭数を、牛乳搾取業者と農家別に分けて示しました。この数字からも分かるように、戦前と戦後で、わが国の姿は「革命的に」変化しました。明治時代から長い間、乳牛を飼い、乳を搾り牛乳を供給してきた搾乳業者に代わり、農村部で農家の人々によって、乳牛が飼われ生乳が生産される体制になりました。

牧場を購入した当初は、牧場の経営は他に任せるつもりだったらしいのですが、結局は、嘉作の息子である永利義嗣氏(永利牛乳二代目社長)と一緒に牧場の経営を始めました。永利牛乳は、この年を企業創業年としています。この義嗣氏のことについては、ここでは触れませんが、嘉作の意志を受け事業を発展させるとともに、戦後の福岡県の乳業発展に大いに貢献された方です。

なお、戦時中、自給飼料基盤の脆弱な都市部における搾乳専業者の多くは、乳牛の餌の手当てがままならず、牧場(乳牛飼養)を廃業しました。しかし、当時の二日市町は、福岡市近郊の農村地帯で蔬菜園芸が盛んで、野草や野菜くずなどで乳牛を飼育していたため、餌は比較的入手が可能だったようです。二日市には国鉄と西鉄の鉄道がすでに開通していましたが、「それ以外はガラーンとした風景で牧場くらいしか見えなかった」と言います。こうして戦時中も牧場を継続しましたが、牛乳の処理販売は行わず、生乳は大牟田牛乳株式会社に出荷し、終戦を迎えました。

戦後になると、農村部での乳牛飼養と生乳生産が急速に増加し、「酪農ブーム」と言われる状況になりました。これは、敗戦後、化学肥料の輸入が途絶え堆肥が必要であったことから、農地開放によって登場した零細規模の自作農家の生産性を高める狙いで、政府による積極的な「有畜農家創出」事業が行われたことを背景に持ちます。畜産の中でも、確実に日銭が稼げるため、乳牛を導入し生乳生産を始める農家が急増しました。

下表に、戦前(1939〈昭和14〉年、1940〈昭和15〉年)と戦後まもなく(1948〈昭和23〉年、1950〈昭和25〉年)の福岡県内の搾乳場と乳業頭数を、牛乳搾取業者と農家別に分けて示しました。この数字からも分かるように、戦前と戦後で、わが国の姿は「革命的に」変化しました。明治時代から長い間、乳牛を飼い、乳を搾り牛乳を供給してきた搾乳業者に代わり、農村部で農家の人々によって、乳牛が飼われ生乳が生産される体制になりました。

それでは、牛乳搾取業を営んでいた人々は完全に廃業したのでしょうか。1948(昭和23)年に、戦時中の経済統制が解除されると、牛乳の処理販売を中止していた戦前の牛乳搾取業者などが、近隣の農家が生産し始めた生乳を当てにして、牛乳の処理販売を再開しました。また、酪農ブームで乳牛を飼い、乳を生産し始めた農家は、集落内で共同搾乳所を作り周辺の牛乳処理業に販売したり、自ら牛乳の処理販売を始めたりする酪農組合が多く生まれました。こうして、生乳を生産し出荷する酪農家と、酪農家から生乳を購入して牛乳や乳製品を製造する乳業専門会社とに明確に役割が分かれるようになりました。また、小規模な牛乳搾取業者の中には、牛乳の製造からも撤退し、長年、積み上げてきた地域における牛乳の商圏を生かして、牛乳販売店に事業を切り変える人も多く出てきました。こうして、現在につながる戦後の酪農乳業の新たな発展がスタートしました。

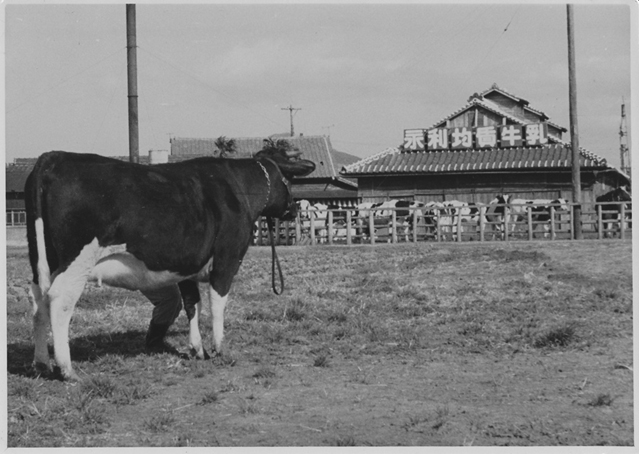

最後に、1955(昭和30)年ごろの永利牛乳の牧場の写真をご紹介します。嘉作は乳牛の改良にも非常に熱心でしたので、写真の手前にご自慢の乳牛を立たせて、牧場と処理場・会社の全景が収められています。「永利均質牛乳」という看板が見えます。戦前の「大牟田ミルクプラント」時代に九州で初めてフランスのゴードン社製の大型均質機を導入し、他よりも高く牛乳を販売した嘉作ですが、乳脂肪分を細かく砕いて均質化された「ホモゲナイズ(ホモジナイズ)牛乳」が世の中に広がるのは、1952(昭和27)年に発売された「森永ホモ牛乳」によってです。1955(昭和30)年ごろに「均質牛乳」という名前を掲げたのは、嘉作の自分の牛乳に対する強い思い入れがあったのかも知れません。

-

昭和30年頃の「永利牛乳」の遠景(永利牛乳株式会社提供)

| 【参考】 1「福岡県酪農史」、福岡県酪農業協同組合連合会、1971(昭和46)年、p154 2「大牟田市」、村上重徳編、1917(大正6)年 P141 |

※この記事の文章、写真等は無断転載不可。使用したい場合は(一社)Jミルクを通じ、筆者、所蔵者にお問い合わせください。

執筆者:前田浩史

ミルク1万年の会 代表世話人、乳の学術連合・社会文化ネットワーク 幹事 、日本酪農乳業史研究会 常任理事

関連著書 ▶「日本酪農産業史」(単著)[農文協2025年]、「酪農生産の基礎構造」(共著)[農林統計協会1995年]、「近代日本の乳食文化」(共著)[中央法規2019年]、「東京ミルクものがたり」(編著)[農文協2022年]

ミルク1万年の会 代表世話人、乳の学術連合・社会文化ネットワーク 幹事 、日本酪農乳業史研究会 常任理事

関連著書 ▶「日本酪農産業史」(単著)[農文協2025年]、「酪農生産の基礎構造」(共著)[農林統計協会1995年]、「近代日本の乳食文化」(共著)[中央法規2019年]、「東京ミルクものがたり」(編著)[農文協2022年]